La giornata mondiale della salute mentale, fissata al 10 ottobre di ogni anno e riconosciuta a livello internazionale dal 1992, dovrebbe e… dev’essere un momento di scambio, riflessione e soprattutto motivo di… opportunità. Rompere con il passato, dove i manicomi avevano una posizione di centralità, è un dovere di tutti. Questo può solo avvenire a partire da una lettura profonda e attenta dei cambiamenti in atto, tenendo sempre come punto di riferimento la persona nella sua complessità, nei suoi bisogni e nei suoi diritti.

di Giuseppe Foti*

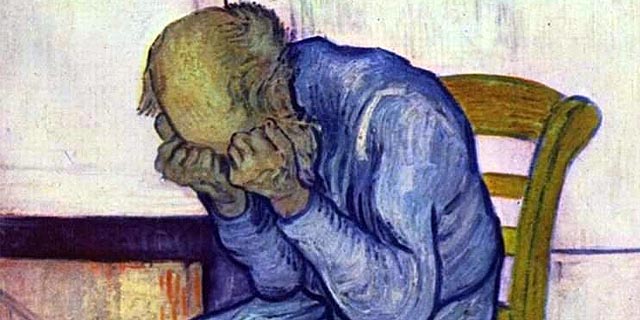

Scrivere o parlare di disagio mentale non è stato mai facile perché, parlare di follia, è un tabù che il più delle volte scade nel paternalistico, causa dell’assistenzialismo in auge oggigiorno.

Il modello classico di trattamento, imposto dall’alto, vede la società cosiddetta “normale” imporre modelli sempre più orientati a forme d’intervento e tecnicismi clonali e omologanti.

L’inclusione, parola molto in voga anche in politica, nell’intendimento generale non contempla la reciprocità e quindi non considera il disagio mentale come una modalità dell’essere umano di stare al mondo.

Con queste prerogative esistenti, l’inclusione mostra tutta la sua inefficacia con evidenti squilibri di potere, che hanno condotto sempre più il concetto di cura verso una costante involuzione.

L’aspetto sociale che riguarda ogni persona con disagio mentale viene spesso sottovalutato o messo in ombra dall’approccio medico-organicista che, per deformazione e costituzione deontologica, vede solo la malattia da curare e quasi mai la persona.

La visione medica ha da tempo condizionato la narrazione comune, impossessandosi di ogni ambito sociale, politico, culturale e linguistico, trasformando la persona con disagio mentale e il cittadino con diritti, passatemi il termine dialettale, in “malateddu”.

Con questo non voglio assolutamente criticare la medicina, sarebbe alquanto stupido e lontano dal mio pensiero, ma ritengo che tutte le discipline legate alla disabilità dovrebbero collaborare e percepire l’altro come pari e non considerare la disabilità esclusivamente da un punto di vista funzionale, questo può avvenire solo facendo appello all’incertezza del “nostro sapere”.

La persona con disagio mentale, considerata da sempre più sotto un profilo (non veritiero) della pericolosità sociale, viene stigmatizzata e istituzionalizzata a difesa di una società dei sani che ha paura solo di scoprire nella follia le proprie contraddizioni e fragilità.

La deistituzionalizzazione, come superamento concettuale del legame malattia-pericolosità, passa da politiche sociali che si battono contro la solitudine e l’isolamento, a favore dei diritti dei singoli cittadini, senza discriminazione.

Oggi, come uomo e operatore psichiatrico, sento sempre più il bisogno di parlare, di proporre, di prendere posizione, pur non sostenuto per via di un clima generale di rassegnazione o deleteria incuranza, soprattutto nel nostro territorio e nell’ambiente sociale locale, ormai in macerie per politiche assurde e complicità di convenienza.

Bisognerebbe ritornare a quel concetto di comunità (la città che cura) e all’umanizzazione delle pratiche, da cui in passato sono scaturiti cambiamento e ricostruzione, partendo dall’ascolto e dal confronto.

Tutte belle parole, mi viene da pensare, che si scontrano di fronte ad un ambiente sociale, politico e culturale frammentato e discontinuo al quale non voglio e non dovremmo rassegnarci.

La cultura della salute mentale ha difficoltà a trovare cittadinanza in un contesto territoriale come il nostro, dove la politica dei posti letto la fa da padrona, dove ancora ci si considera solo alternative al manicomio senza mai fare il passo successivo.

Dove il paradigma medico è dominante con termini come “struttura”, “paziente”, “diagnosi”, “pericolosità”, “aggressività”, etichettando la complessità umana e cercando di risolverla racchiudendola indistintamente in contenitori concettuali.

Ringrazio chi ha avuto la gentilezza di pubblicare e leggere questo articolo, rimanendo speranzoso e disponibile a qualsiasi confronto che abbia l’intento di approfondire i temi trattati e soprattutto di passare dalle parole ai fatti.

Il sociale e la psichiatria soprattutto, reggina e calabrese, hanno bisogno di pragmatismo e di uscire dall’involucro stagnante in cui sono relegati.

Vorrei che si riprendesse a contrastare le discriminazioni, insieme e partendo da quel movimento fatto da pazienti, famiglie, operatori e cittadini, che in passato ha reso l’Italia simbolo della rinascita della prassi psichiatrica mondiale.

Avere la possibilità di incontrarsi e discutere non è una perdita di tempo, come taluni affermano, ma è il punto di partenza prezioso da cui inizia qualsiasi percorso formativo e di cambiamento.

*Operatore psichiatrico