Premio Tropea, intervista a Lou Palanca

Amore mio caro, quando leggi ‘sta lettera io non ci sono più. Ho una sorella che si chiama Dora e che è la vera mamma tua.

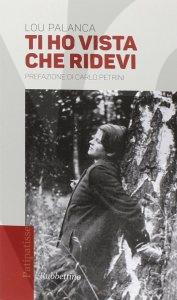

È da una verità a lungo taciuta, nascosta, che prende avvio “Ti ho vista che ridevi”. Dallo sconvolgimento della vita di un uomo “a metà” alla ricerca della sua vera identità. Il viaggio di Luigi potrebbe essere metafora del viaggio che deve compiere il Sud alla ricerca della sua vera identità. Tante vicende si intrecciano per raccontare la storia dell’emigrazione matrimoniale verso le Langhe che coinvolse le donne del Sud negli anni ’60. Questo libro è un esercizio di memoria collettiva, per riportare alla luce pezzi del nostro passato, pezzi di storia.

Chi sono i Lou Palanca? Descrivetevi con un aggettivo.

Curiosi. Siamo un insieme persone interessate agli altri ed alla realtà che ci sta intorno. Siamo abituati a non dare nulla per scontato, a dubitare per principio, ma anche a difendere i valori che ci uniscono. Più che un aggettivo, però, crediamo che ci descriva meglio un sostantivo, ossia “collettivo”

Cosa significa essere un “collettivo di scrittura”? Quali sono i limiti - se ci sono - e quali le positività e le potenzialità rispetto alla scrittura individuale?

Essere un collettivo di scrittura significa mettere insieme immaginazione, abilità, tensione al dialogo ed al reciproco ascolto. Significa mettere da parte egoismi e gelosie, accettare che gli altri possano rimodellare il lavoro che il singolo ha svolto. Significa produrre narrazione corale. I limiti sono dati dalla fatica del confronto, che è inevitabile, ma per il resto noi rinveniamo solamente positività e potenzialità, perché ci sono più menti a pensare, più penne a scrivere, più punti di osservazione. E poi, l’idea del collettivo la replichiamo nella ricerca dell’incontro con altri scrittori, musicisti, attori, registi, per costruire insieme nuove narrazioni. Pensiamo sia un bel segnale, per una regione, come la Calabria, abituata agli individualismi ed alla litigiosità.

Storie nella storia. Intorno alla vicenda centrale dell’emigrazione delle “calabrotte”, ruotano tantissime altre storie dimenticate, seppellite: Ponziano Salerno e i sequestri in Calabria, la vicenda legata all’aereo di Ustica, la vicenda di Giuseppe Lorusso e Lorenzo Cotugno, di Roberto Peci. Tutte storie che si perdono nelle nebbie del tempo. Siamo un paese che non ama la memoria, che quasi fugge dalla stessa, proprio come scriveva Sciascia?

In base alla risposta che hanno ricevuto i nostri romanzi da parte dei lettori ci verrebbe da affermare il contrario: ossia che il nostro Paese abbia fame di memoria, che si innamori delle storie che restituiscono voce alle vicende del nostro passato collettivo. Crediamo piuttosto che ci si sia disabituati ad esercitare la memoria e a coltivarne il gusto. Questa mancanza di abitudine è un pezzo dell’allentamento dei legami sociali che tutti sperimentiamo quotidianamente.

Triestina ci guarda con i suoi occhi stanchi e ci dice dall’alto delle sue rughe che della verità non sa che farsene, che nella casa antica di questo paese sperduto si può tranquillamente e felicemente rinunciare alla verità. La comare Triestina pronuncia parole che pesano come macigni. Si può rinunciare alla verità? Quante sono le storie dimenticate o accuratamente insabbiate nella nostra terra?

Luigi, il nostro protagonista, ascolta la comare Triestina, ma dice che lui non sa sfuggire alla verità. Esistono una Calabria e un’Italia abituate all’ipocrisia, all’omertà, al “tirare a campare”, con le quali noi non ci identifichiamo, che avversiamo con i pochi strumenti di cui disponiamo, la narrazione in primo luogo. L’inquieta ricerca di Luigi è il nostro modo di camminare nella vita, il disincanto della comare Triestina è la voce dei semplici che non credono alle verità ufficiali e che, purtroppo, spesso non credono nemmeno alla possibilità di ribaltarle.

Cosa vi spinge a ricercare storie dimenticate, abbandonate nel ventre dell’oblio?

È proprio l’oblio che le circonda a spingerci a farlo. Ci accorgiamo che si tratta di storie “potenti e dimenticate” e cogliamo tutta la forza che la loro narrazione può contenere. Il nostro collettivo di scrittura è nato intorno alla storia dell’omicidio di Luigi Silipo il primo aprile del 1965 a Catanzaro: un omicidio eccellente, unico nell’arco di trent’anni in città, eppure cancellato dalla memoria collettiva. Così come la storia delle “calabrotte”, di una emigrazione femminile individuale che abbiamo scoperto grazie al fondatore di Slow Food, il langarolo Carlo Petrini, quando lo abbiamo ascoltato affermare che “dietro al successo delle Langhe c’è il sangue delle donne calabresi”.

Nella prefazione di Carlo Petrini si legge: “Ci salvano gli altri. È la lezione di questo bel romanzo. Gli altri, quelli a cui non pensiamo, quelli che non andiamo a cercare, quelli di cui sappiamo poco o niente. Quando stiamo per perderci, per esaurire le forze, loro arrivano e ci riportano al mondo.” Ma chi è l’altro oggi?

L’altro è, appunto, quello che ci salva. L’altro è colui che ci inquieta, che ci interroga sul nostro essere umani, è il debole, è il diverso. L’altro è l’ospite, che per la cultura di derivazione greca è sacro e va accolto secondo le regole della “xenia”. L’altro è oggi in primo luogo, senza alcun dubbio, il migrante.

L’ascolto è il punto di forza di Luigi, protagonista del libro. È nell’ascolto che le differenze si contaminano. È grazie all’ascolto che lo straniero, ciò che avvertiamo come altro da noi, cessa di essere tale. C’è ancora capacità di ascolto nella nostra società?

Esiste una intolleranza che fa leva sulla paura e la cui voce si leva più forte e udibile delle altre. Ma c’è una grande fetta di società che si muove sommessamente, a volte in silenzio, ed è capace di offrire non soltanto ascolto, ma comprensione, incontro, accoglienza. Nella partita culturale e politica che si gioca tra sguaiati e sommessi noi giochiamo nella squadra di questi ultimi, perché vogliamo una società di salvati, non di sommersi.

“Ti ho vista che ridevi” ha una struttura circolare, tutto si incastra perfettamente. Ogni storia, ogni pensiero. Il libro si apre con la storia di Dora (1965), emigrata al Nord e costretta a rinunciare al proprio figlio, e si chiude, ai giorni nostri, con la storia di Amina. Stesso destino a distanza di anni. La storia si ripete? Non impariamo nulla dal passato?

La storia non si ripete, la storia offre degli spunti per capire se stessi e gli altri, a volte lungo un cerchio o una catena, talvolta dentro uno specchio. Dora parte da Riace a metà degli anni Sessanta del secolo scorso; Amina arriva a Riace nel corso di questo decennio. Il posto è uguale, il presupposto è diverso. Riace, con la sua esemplare capacità di accoglienza dei migranti, sembra dirci proprio che si può imparare, partendo dalla propria storia.

Qual è il messaggio che sperate di veicolare al lettore attraverso questo libro?

Nella prefazione di Carlo Petrini c’è certamente il messaggio principale del libro, proprio quello che prima ricordavamo: “sono gli altri che ci salvano”. L’otto marzo, durante la presentazione di Alba, quando molti sindaci delle Langhe ringraziarono pubblicamente le 23 calabrotte presenti in sala per il ruolo svolto nella salvezza di quel territorio, ci fu però chiaro che più del messaggio contano i sentimenti. “Ti ho vista che ridevi” è il libro di quelle donne, è la loro storia, è il racconto di chi non ha sprecato la propria vita, di chi ha attraversato la miseria con dignità e determinazione, di chi si è inventato un modo e ce l’ha fatta.

Cosa si prova ad essere nella terna dei finalisti del Premio Letterario Nazionale “Città di Tropea”?

Si prova soddisfazione. Si tratta di un premio importante, che avvicina il territorio alla lettura e per questi motivi sentiamo valorizzata la nostra opera. Noi siamo calabresi, il nostro editore è calabrese, raccontiamo storie che nascono in questa terra, ma che vogliono essere raccontate perché sono universali. In questo senso Tropea, che è unica per il suo paesaggio e i suoi prodotti e proprio per questo è conosciuta in tutto il mondo, ben rappresenta quel particolare che sa farsi universale